Le sujet des mobilités est prégnant pour les territoires qui composent l’AILB.

Peu denses, enclavés entre des métropoles particulièrement attractives et peu ou mal desservis par les transports publics, ces territoires doivent s’adapter et proposer des solutions innovantes pour faire face aux enjeux de décarbonation et de sobriété.

Ce cycle de travail a été

co-construit et organisé avec

notre partenaire

Séminaire 4 – Des services de mobilité clés en main

Le jeudi 13 juin 2024 à Ploërmel – CC de Ploërmel Communauté

1 // Services de mobilités innovants …

… autour de la voiture

… flexibles et inclusifs

Le covoiturage

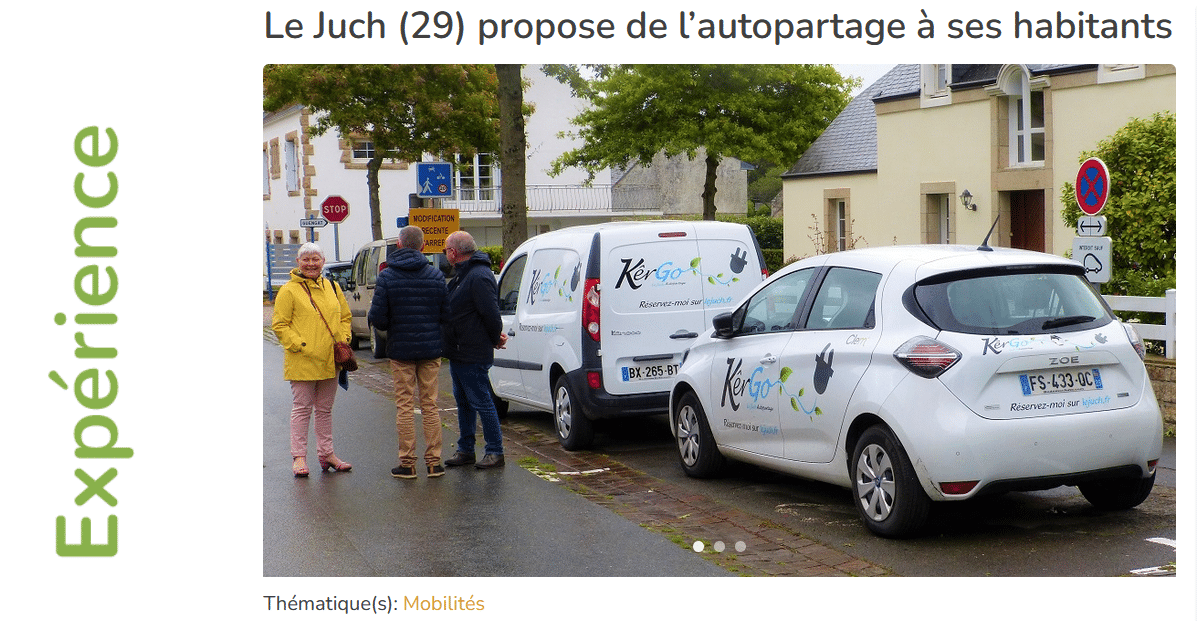

L’autopartage

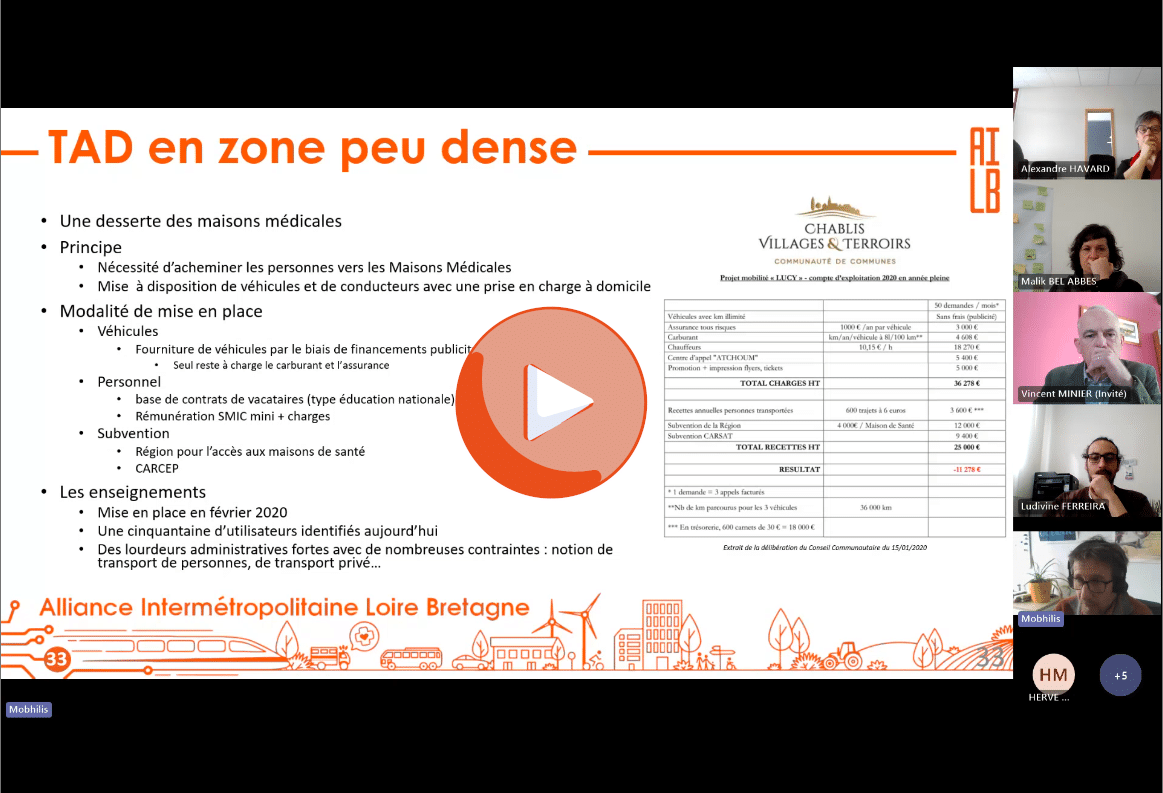

Le transport à la demande

Le transport d’utilité sociale

2 // L’organisation des mobilités :

Gouvernance et Financements

3 // La solution Mobility

As A Service (MAAS)

4 // Visite des services de mobilités de la CC de Ploërmel Communauté

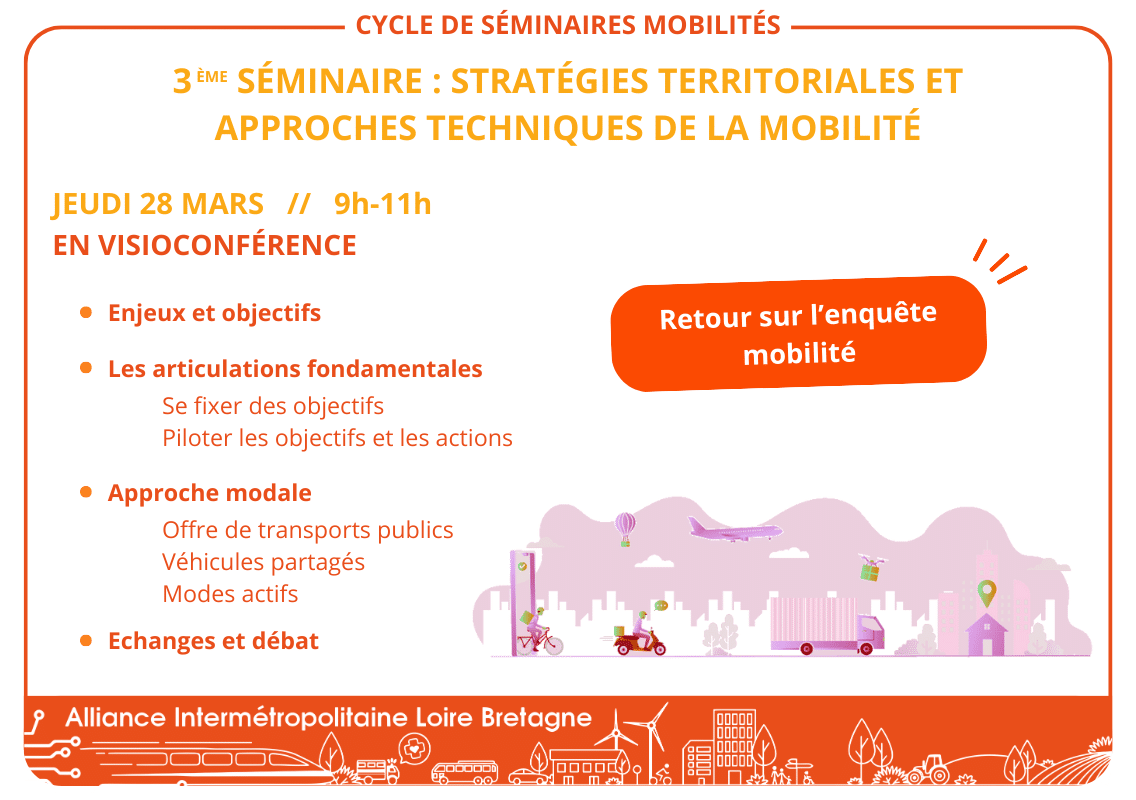

Séminaire 3 – Stratégies territoriales et approches techniques de la mobilité

Le jeudi 28 mars 2024 de 9h à 11h – En visioconférence

Les territoires se mobilisent

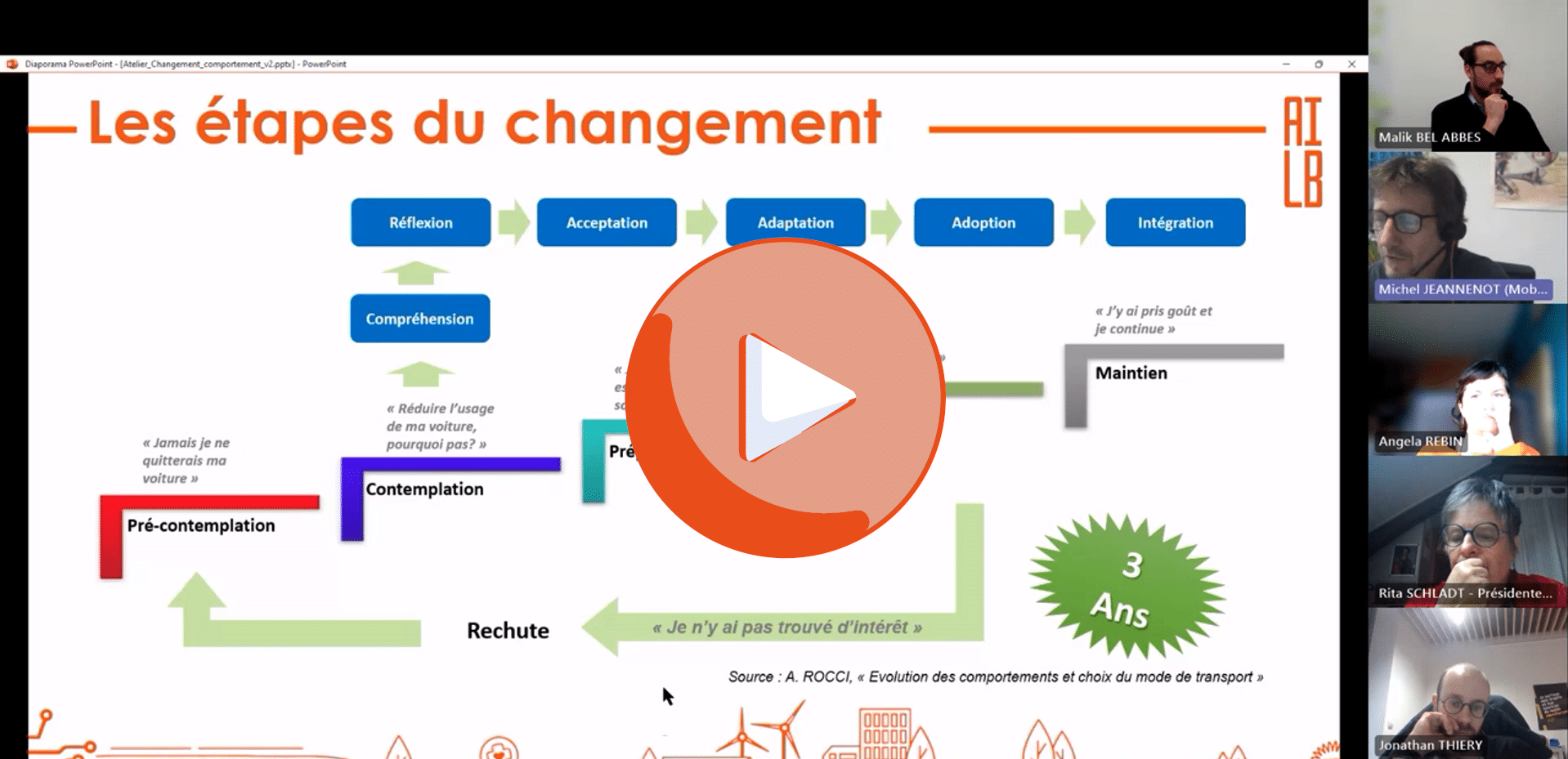

Séminaire 2 – Le changement de comportement

Le jeudi 18 janvier 2024 – En visioconférence

Retrouvez les vidéos de la présentation…

… et les ressources partagées par les participants

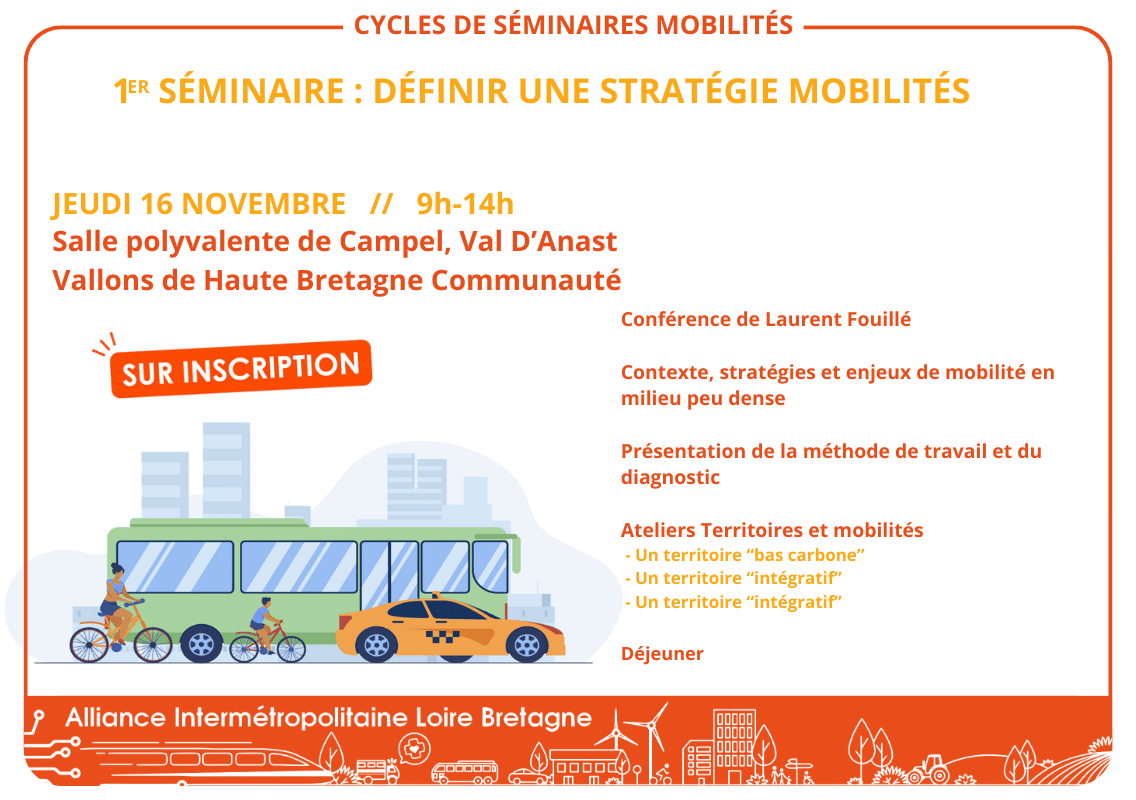

Séminaire 1 – Les stratégies mobilité

Le jeudi 16 novembre 2023 à Val d’Anast – CC de Vallons de Haute-Bretagne Communauté

Une politique de mobilité se traduit par des interventions souvent techniques, des aménagements, des services de transports, des véhicules… Pour être pertinents et efficaces dans la durée, l’ensemble de ces dispositifs doivent répondre à une demande, un besoin, qui sont sociaux et humains, guidés vers un objectif politique. L’organisation du territoire n’est donc pas la somme de solutions techniques, mais une société vécue, organisée et gouvernée. La stratégie consiste à poser un cap, c’est un choix politique. Dans quelle direction souhaitons-nous aller ? Dans quelle société souhaitons-nous vivre ?

L’objet de cette présentation est de réfléchir et faire débattre sur les mobilités dans les campagnes afin de faire émerger une stratégie. Pour cela, un diagnostic ambivalent est posé. Puis nous tentons de prendre de la hauteur, afin d’envisager le contexte futur dans lequel les choix politiques de mobilité devront être pris pour qu’ils soient adaptés à la situation (et pas en retard, anachroniques ou caduques). Cela nous conduit à discuter deux projets sociétaux sur la table : la continuité de l’accélération technique et la bifurcation vers un ralentissement (une voie de décélération).

[…]

Si le territoire veut agir, et le faire en stratège, à bon escient, il convient d’imaginer des modifications adaptées à l’avenir, au monde qui vient. Cela suppose d’anticiper et en quelque sorte prévoir l’avenir. Ce n’est pas chose aisée, car le passé même antérieur à l’histoire écrite est plus facile d’accès (grâce à l’anthropologie archéologique). Faute de savoir quel temps il fera demain, nous proposons d’interroger l’avenir sur la base des deux récits antagonistes aujourd’hui sur le marché.

[…]

Le cap se situe entre les deux extrêmes, et je pense, plus proche du ralentissement, car la vitesse et la mobilité ne sont pas la solution mais précisément le problème. Nous parcourons beaucoup trop de distances (parce qu’on va vite, loin, souvent). Nous sommes bien trop pressés pour être en mesure de prétendre durer, car Chi va piano va sano. Cela pourrait se résumer ainsi : vous voyez le signal de la jauge qui indique que vous êtes sur la réserve, souhaitez-vous : accélérer, charger davantage le coffre, allonger la distance à parcourir ou ralentir, délester, trouver une destination plus proche ?